傳統手工藝工作坊

校園集古村為中小學、幼稚園提供到校傳統手工藝工作坊服務,包括麵粉公仔等。

麵粉公仔工作坊

麵粉公仔是一種流傳已久的中國民間傳統手工藝,用彩色麵團捏塑出各種生動的人物、動物或吉祥物。這門手藝起源於舊時街頭藝人的謀生技藝,如今已成為非物質文化遺產的一部分。藝人只需簡單工具,就能透過搓、揉、捏、刻等手法,將染色的麵團變成栩栩如生的作品,像是代表吉祥的公雞、象徵富餘的鯉魚,或是神話人物如壽星公和孫悟空等。

我們的「麵粉公仔工作坊」讓學生親手體驗這項傳統藝術。在導師指導下,孩子們用安全無毒的彩色麵粉,學習基礎捏塑技巧,創作出獨一無二的小公仔。過程中不僅能培養耐心和專注力,還能認識傳統文化的寓意——像是公雞代表「吉祥」、壽桃象徵「長壽」。工作坊適合學校或親子活動,成品可帶回家留念,既有趣又有意義!

皮影戲工作坊(高階版)

皮影戲是中國古老的民間藝術,透過光影與剪影的結合,演繹生動的故事。我們的「皮影戲工作坊」以現代化材料與趣味互動,讓學生體驗這項非遺技藝的創作與表演樂趣!

工作坊內容

認識皮影戲:導師講解皮影戲的歷史與藝術特色。

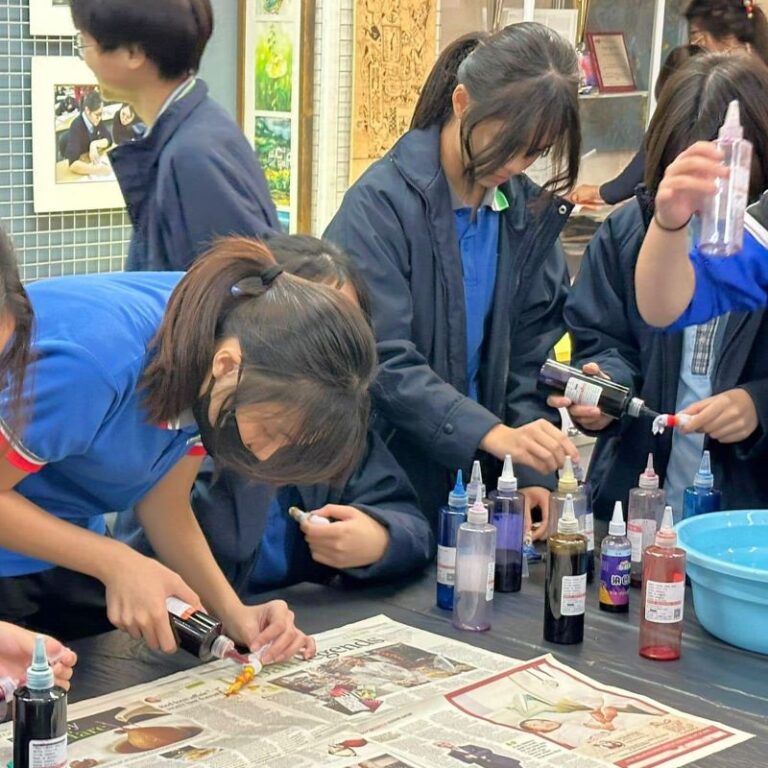

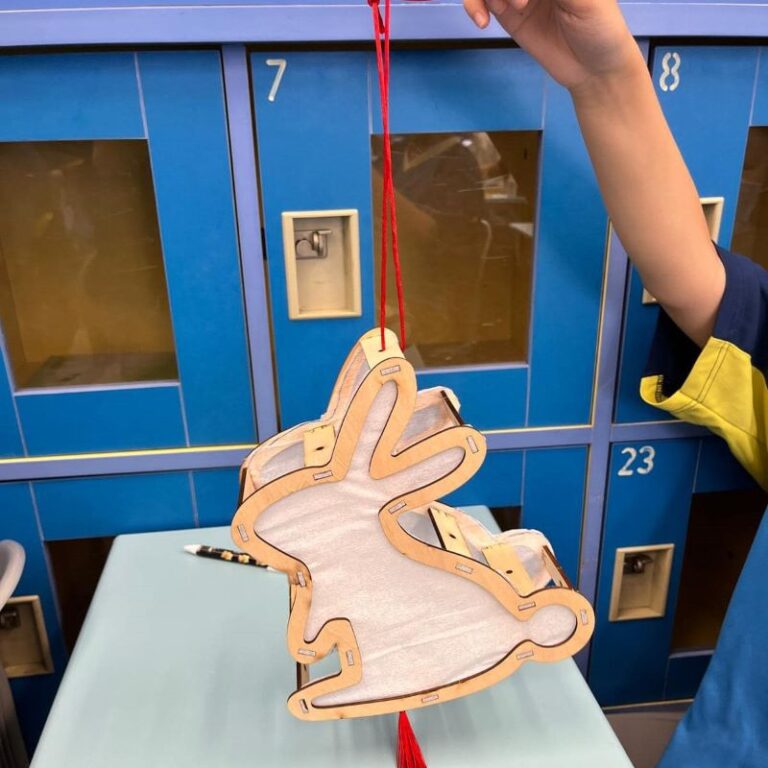

設計與繪製:學生在透明塑料片或硬卡紙上繪製皮影角色(如動物、神話人物),學習傳統皮影的線條與鏤空技巧。

裁剪與組裝:使用安全剪刀與打孔器裁剪輪廓,並以兩腳釘連接關節,製作可活動的皮影偶。

操控演練:導師示範皮影操作要領,如「扭動手簽使手臂擺動」的行走動作,學生練習操控皮影偶,搭配燈光模擬舞台效果。

高階版工作坊需要同學們自己繪製皮影角色,裁剪輪廓,連接關節,難度較大,適合中學開展。

剪紙工作坊

剪紙是中國流傳千年的非物質文化遺產,以剪刀或刻刀為工具,透過巧手將紙張剪刻成各種精美的圖案。這項工藝起源於漢代,至今仍是民間藝術的重要代表,2006年被列入國家級非物質文化遺產名錄,2009年更被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產。剪紙作品題材豐富,從吉祥紋樣、十二生肖到神話故事,每一幅都凝聚著匠人的智慧與文化的寓意。

我們的「剪紙工作坊」讓參與者親手體驗這項傳統技藝。在導師指導下,學員將學習基礎剪紙技法(如陰刻、陽刻、折疊等),並創作獨具個性的剪紙作品。從設計圖案到剪刻成型,每一步都充滿驚喜——當紙張展開的瞬間,對稱的花鳥、靈動的生肖或現代創意圖案躍然眼前,展現「一剪成畫」的魔法。

-300x80.png)

-300x80.png)