街舞變臉

集古村與百戲街於2025年9月聯合推出史詩級創新演出《街舞變臉》,打破傳統舞臺界限,實現川劇變臉與街舞藝術的深度對話。短短一個月內,該作品已走進香港多所幼稚園與小學進行到校表演,場場反響熱烈,深受師生喜愛與好評。

本文將帶您深入解析街舞變臉的五種表演模式,從技術挑戰到藝術融合,從節奏掌控到情感敘事,全面展現這一跨界創作的脈絡與張力,與師生共同見證傳統與現代碰撞所迸發的文化創新魅力。

過往精彩表演

什麼是街舞變臉?

街舞變臉是一種將中國傳統川劇變臉技藝與現代街舞形式創造性結合的舞台藝術。近年來,這種融合形式通過電視綜藝節目、國際體育賽事的開閉幕式等大型舞台,逐漸進入公眾視野,成為展現中國文化創新活力的一張獨特名片。它既保留了變臉的魔幻魅力,又注入街舞的節奏張力,形成傳統與現代對話的藝術語言。當前,街舞變臉根據融合方式與表演形式的不同,主要可歸納為以下五種模式:

模式一、雙人舞模式(集古村街舞變臉創新模式)

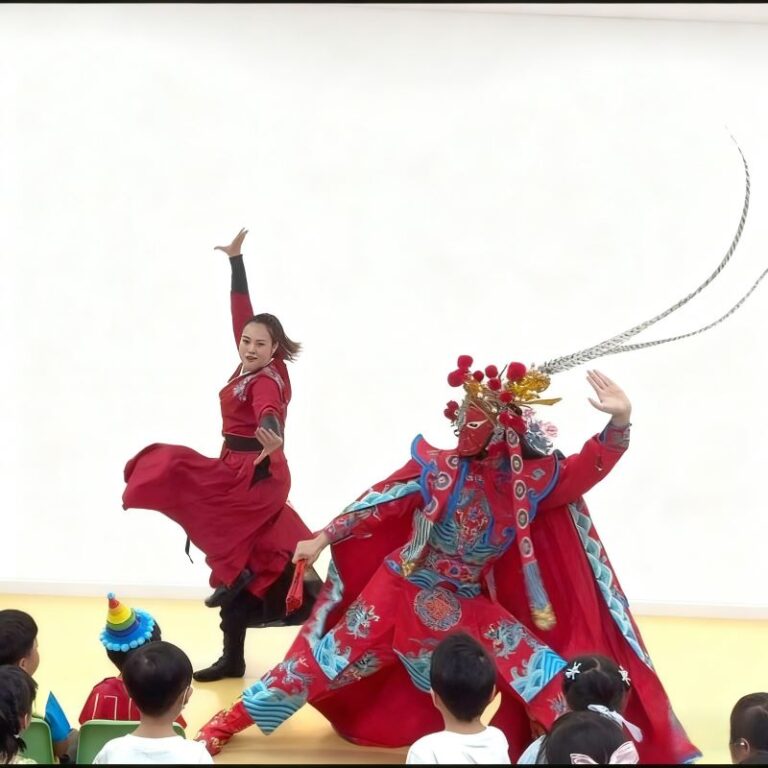

此模式由一位變臉師與一位街舞舞者搭檔演出,以一男一女的組合,呈現剛柔並濟的視覺美感。兩人並非同台各演各的,而是以「舞台夥伴」的關係,透過身體語言展開對話——時而協作托舉,時而互動較勁,在動靜交融中敘說一個充滿張力的故事。

編排上的巧思是表演的亮點所在:例如變臉師在舞者流暢的托舉動作中瞬間變臉,或透過追逐、閃避等街舞動作,表現角色間的情感流轉。這種不倚賴台詞的演出,僅憑眼神交會、肢體觸碰,便能傳遞豐富的情緒與劇情,瞬間吸引全場目光。

此模式成功的關鍵,在於兩位表演者之間是否具備強大的默契與「化學反應」。這不僅是技術層面的精準配合,更是情感節奏的深度共鳴。唯有如此,傳統變臉與現代街舞的結合,才能超越形式的拼貼,昇華為一場既炫酷又觸動人心的藝術創作。

模式二、群體街舞,融入變臉技藝

這是中國大陸的主流實踐,以群體街舞為表演主體,將變臉技藝自然嵌入動作流程中。得益於「空手變臉」技術的成熟——即不依賴傳統披風、衣袖等遮擋道具即可完成變臉——舞者能夠身著現代街舞服裝或者定製的服裝,在保持街舞純粹動感的同時,透過臉上迅速切換的臉譜,賦予表演更強的戲劇張力與視覺震撼。

成都「舞蹈家」(HOMIES)工作室創作的《蜀山劍氣》是這一形式的傑出代表。該作品於2025年3月登上VIBE世界街舞大賽舞台,並榮獲季軍,成為該賽事創辦三十年來首支獲獎的中國舞團。作品中,開場40秒內即完成連續8次變臉,臉譜色彩由白、黑、紅至藍依次變換,每一次變臉皆精準契合音樂節拍與舞蹈動作,展現出高超的團體協同能力。

然而,將變臉這一傳統表演形式融入群體街舞,技術挑戰極大。傳統變臉可依現場情況靈活調整節奏,而街舞必須嚴格卡點。因此,30人規模的齊舞中實現同步變臉,堪稱「節奏的刀尖行走」,任何細微失誤都可能破壞整體效果。舞團需經歷數月乃至一年的高強度訓練,才能達到動作與變臉的高度統一。

也因如此,高水平的街舞變臉已超越個人才藝範疇,走向專業化、體系化的團隊創作路徑。

-300x80.png)

-300x80.png)